中国蚂蚁集团入局具身智能机器人赛道

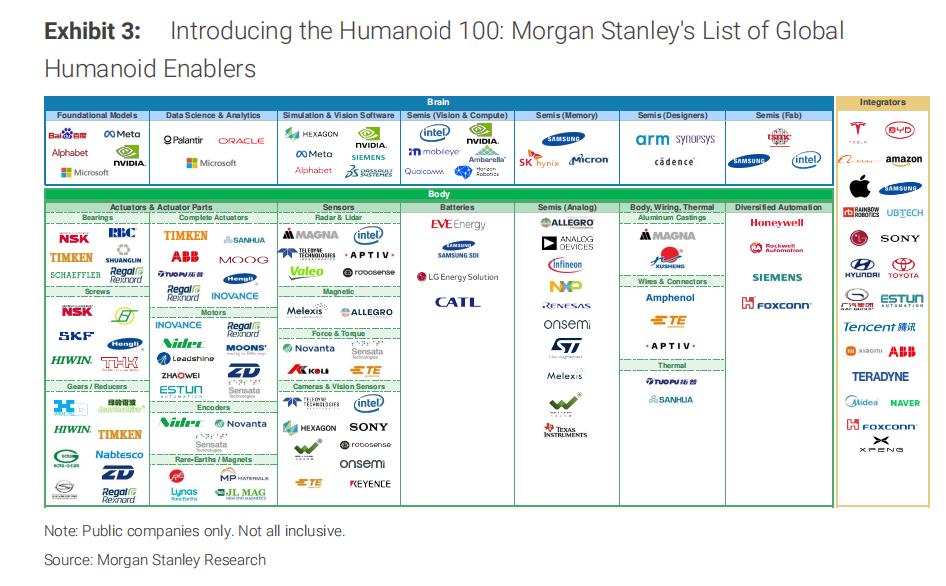

中国作为全球最大人形机器人生产国,2024年市场规模达27.6亿元,预计2030年突破千亿。国际知名投行摩根士丹利此前发布了一份全球人形机器人领域上市公司的百强名单《人形机器人100:绘制人形机器人价值链图谱》,包括优必选、比亚迪等37家中国企业上榜。

2025年被视为人形机器人量产的“关键一年”,全球科技巨头如特斯拉(Optimus)、谷歌(Apollo)及国内小米、比亚迪等均已入局。

工信部《人形机器人创新发展指导意见》明确,2025年批量生产,2027年构建具有国际竞争力的产业生态。多个省份的政府工作报告都对包括人形机器人在内的未来产业做了重点布局,例如,北京市提出将积极布局建设未来产业,重点培育人形机器人等20个未来产业,并提出将创办世界人形机器人运动会。湖北的“楚才”系列人形机器人也在今年“新春第一会”上精彩亮相。

人形机器人行业目前呈现出以下发展现状:

技术创新加速:人工智能技术的快速进步推动了通用机器人大模型的发展,为人形机器人的智能化提供了强大的技术支撑。例如DeepSeek AI凭借降本和开源优势,推动人形机器人在环境感知、任务规划等领域取得突破,国金证券指出其蒸馏方案有望加速机器人从单一指令执行向持续自主进化跨越。

应用场景拓展:人形机器人的应用场景不断丰富,进入工业场景已成为国内外确定性较高的应用趋势,在装配线、新能源汽车工厂等工业制造领域,能够高效完成重复性高、劳动强度大的工作以及在恶劣环境中替代人工作业。在生活服务领域,可承担清洁、烹饪、洗衣等家务,提供陪伴与照护服务;在商务活动中,能担任迎宾接待、导览服务、商业表演等工作。

企业布局密集:全球科技巨头与资本密集入局,竞争进入白热化阶段。除了特斯拉的“Optimus”、谷歌投资的Apptronik的“Apollo”,Meta也专注于家务场景底层技术,苹果智能家居机器人尚处概念验证阶段。国内广汽、小鹏、小米等车企以及宇树科技等通过自研、投资或合作开发等方式加速人形机器人商业化落地,合肥零次方机器人有限公司2月份宣布完成了数千万元的天使轮融资,并成功拿下千万元级订单。

产业链协同发展:中国产业链企业通过技术协同与产能扩张切入全球市场,美力科技启动6.5亿元新项目,研发1000万件弹性元件,适配人形机器人关节需求;长盈精密成立子公司专攻人形机器人精密零部件,进入全球头部供应链。传感器与灵巧手技术成为关键突破点,汉威科技、福莱新材等企业加速布局力传感器与触觉反馈技术,提升机器人精细化操作能力。

市场潜力巨大:中国信通院研报称,人形机器人未来有望成为继个人电脑、智能手机、新能源汽车后的新终端,形成新的万亿元级别市场。2024年中国人形机器人市场规模达到约27.6亿元,参考高盛预测,到2035年全球人形机器人市场规模将达到1540亿美元(当前约1.12万亿元人民币)。

蚂蚁集团自2015年起布局AI技术,最初聚焦金融场景的智能风控、客服等应用。随着蚂蚁链和AI大模型“贞仪”的发布,其技术路径逐渐转向系统性构建。

2025年2月19日,蚂蚁集团通过其全资子公司上海蚂蚁灵波科技有限公司开启具身智能人形机器人相关岗位招聘,正式进军具身智能人形机器人领域。上海蚂蚁灵波科技有限公司于2024年12月注册成立,注册资本1亿元,是蚂蚁突破传统金融科技边界,向“实体智能”领域拓展,试图通过人形机器人业务打造新增长曲线的重要一步。

蚂蚁研究院2023年披露的“多模态感知融合系统”专利,结合“贞仪”大模型的认知决策能力,形成了具身智能所需的环境感知-决策-执行闭环,为机器人渗透物理世界提供了技术基础。

蚂蚁的布局不仅限于自研。2024年11月,其领投具身智能初创公司星海图超2亿元的Pre – A轮融资,并参投仓储机器人企业极智嘉,持股4.93%。此外,蚂蚁还成立强化学习实验室,邀请清华大学学者吴翼担任首席科学家,强化技术储备。

尽管前景广阔,行业仍面临高精度传感器、灵巧手等核心部件国产化不足,以及算法迭代依赖数据训练的挑战。

蚂蚁集团的入局,不仅是企业转型的尝试,更可能重塑金融科技与实体经济的融合范式,开启智能革命的新篇章。

预计到2030年,美国的人形机器人市场收入将达到40亿美元,到2040年达到2400亿美元,到2050年达到1万亿美元,到2050年人形机器人数量将达到6300万台;中国的人形机器人市场预计到2030年将达到120亿元人民币,到2035年达到2160亿元人民币,到2050年达到6万亿元人民币,到2050年人形机器人数量将达到5900万台;并预测未来全球人形机器人的市场规模将达到 60 万亿美元。